香典返しとは、故人をお送りする七七日忌(49日)を営み、無事に忌明けをむかえたご挨拶とあわせて、葬儀の際に頂戴したお香典に対しての御礼の品をお渡しすることです。

目次香典返し-ギフトサービス-

|

|

|

|

ご挨拶状について

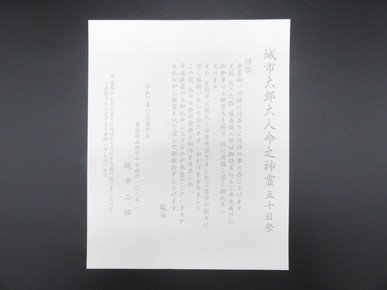

また、返礼品を送る時期は仏式、創価学会では四十九日後に贈るのが一般的です。また、神式では五十日祭の後、キリスト教式は、1か月後の追悼ミサや召天記念式後にお返しをされる方が多いです。

Question.3 印刷代はかかるの?

贈り先が多数あるけれど、印刷の費用はその分発生するのでしょうか?

↓

ご挨拶状を詳しくみる

ご挨拶状のタイプ別にみる

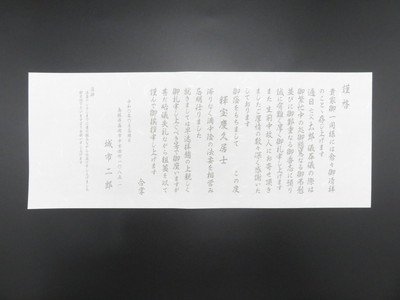

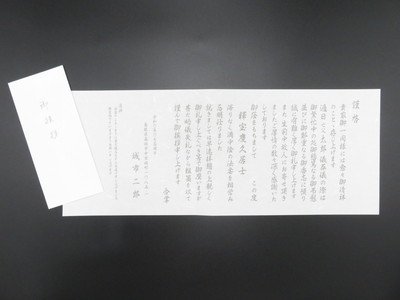

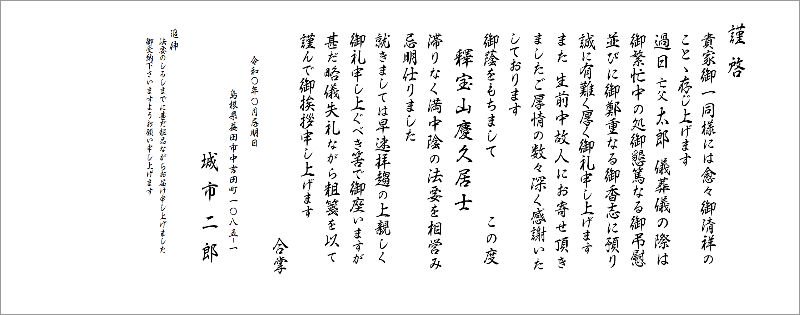

奉書紙に挨拶文を記載し、折りたたんで封筒にお入れします。封筒は透かし模様が入っており、高級な和紙で仕上げました。

〈仏式〉奉書紙-巻紙式挨拶状-

挨拶状を拡大して確認する

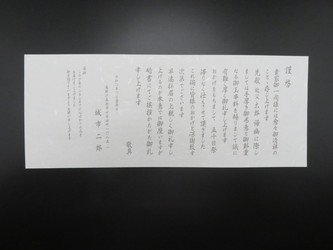

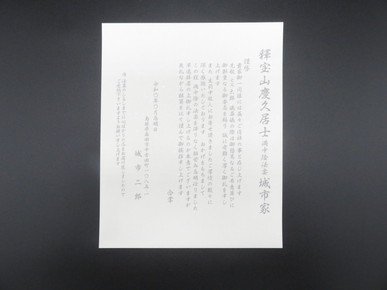

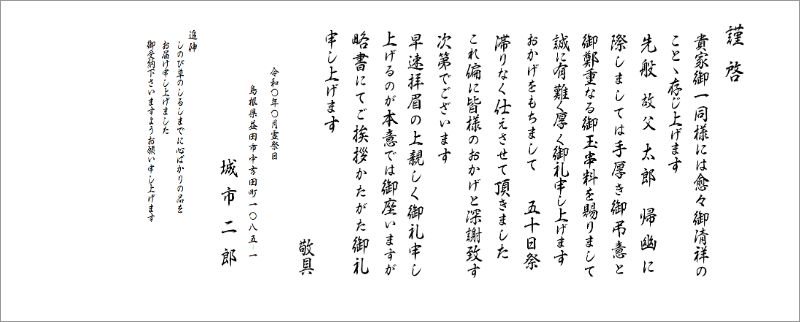

〈神道〉奉書紙-巻紙式挨拶状-

挨拶状を拡大して確認する

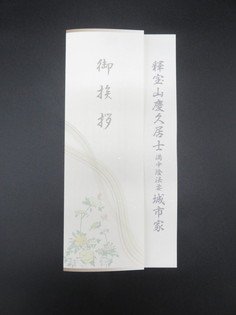

奉書紙挨拶状と封筒のセットでご用意いたします。

商品1点から、心をこめて無料サービスでお作り致します。1枚から複数枚お作りいただいても無料サービスでお作り致します。ご利用ください。

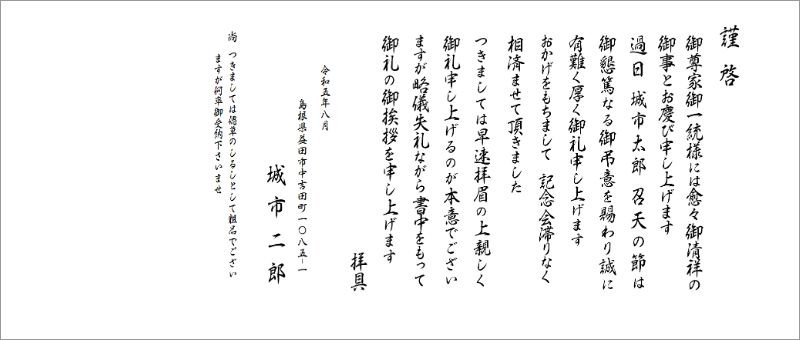

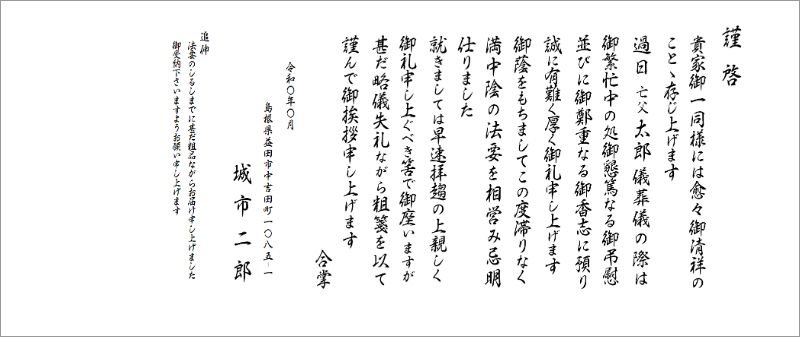

挨拶状の文例集

挨拶状の文面は宗教によって異なります。

様々な宗教に対応したご挨拶状の文面をご用意しておりますので、ご安心下さい。

|

|

|

|

※ご希望の挨拶状がない場合は、その旨を備考欄にご記入ください。

創価学会で最も一般的な文例を使用しております。

※実物には外枠線はありません。

※実物は高級奉書紙にて印刷いたします。

※二つ折りカード式挨拶状も同じ文面です。

拡大して大きく見るはこちら

挨拶状の申し込み方法

熨斗紙について

熨斗紙を詳しく見る

一度きりにしたいという気持ちを込め、結び切りの「熨斗」を利用します。

西日本でよく利用される柄を使用しています。

香典返しの場合「志」、各法要のお引出物の場合には「満中陰志」と入れるのが一般的です。

また、法要引き出物の際に「粗供養」「供養志」と使用する時もあります。

香典返しの場合は喪家の姓を、法要引き出物の場合にも喪家の姓を入れます。

一度きりにしたいという気持ちを込め、結び切りの「熨斗」を利用します。

西日本でよく利用される柄を使用しています。

香典返しの場合「志」、五十日祭のお引出物の場合には「五十日祭」と入れるのが一般的です。

また、香典返し・霊祭引き出物の際に「偲び草」とする時もあります。

香典返しの場合は喪家の姓を、霊祭引き出物の場合にも喪家の姓を入れます。

一度きりにしたいという気持ちを込め、結び切りの「熨斗」を利用します。

西日本でよく利用される柄を使用しています。

香典返しの場合「志」、お引出物の場合には「五十日祭」と入れるのが一般的です。

香典返しの場合は喪家の姓を、お引き出物の場合にも喪家の姓を入れます。

一度きりにしたいという気持ちを込め、結び切りの「熨斗」を利用します。

西日本でよく利用される柄を使用しています。

香典返しの場合「志」、お引き出物の場合には「満中陰志」と入れるのが一般的です。

香典返しの場合は喪家の姓を、お引き出物の場合にも喪家の姓を入れます。

熨斗紙の詳しい解説はこちらから

法要・香典返し専用包装紙

カタログギフト特別割引

法要カタログ-請求フォーム-

法要・香典返しのカタログ一式を詳しくご覧になりたい方は、下記のご請求フォームからカタログを申し込みください。

カタログは無料サービスでお届けいたします

カタログ請求はこちらから

よくあるご質問とマナー

A.香典(こうでん)とは、故人の霊前に供える金品のことを言います。香典は、香典袋に入れて葬儀(通夜あるいは告別式)の際に遺族に対して手渡します。香典返しはその時のお香典のお礼となります。香典返しの際、熨斗紙は「満中陰志」・「志」と書きます。

A.一般的に忌明けを迎えたら、日常生活に戻るとされ、忌明け後、挨拶状を添えて香典返しを贈ります。忌明けとは、仏式ではふつう四十九日ですが、繰り上げて三十五日とすることもあります。神式では、五十日祭、あるいは三十日祭を忌明けとします。キリスト教では、忌明けという観念はありませんが、日本では一か月目の召天祭に埋葬をすませた際、故人を記念する品を贈るケースが多くあります。

A.表書きは各宗教で異なります。のしは黒白あるいは黄白の結び切りで、どの宗教にも関わらず使用することができるのは、一般には「志」です。水引きの下に喪家の姓を書きます。 戒名などをつけるときは、短冊に書いて左肩に貼ります。仏式では「志」・「満中陰志」・「粗供養」などとも書き、神式は「志」や「偲び草」、キリスト教式では「偲び草」・「召天記念」などと記します。

A.香典返しは、喪主を差出人名にした挨拶状を添えるのが一般的です。ただし、喪主以外の遺族が本人の関係者にお返しをする場合、ひとこと添え書きをするか、別に御礼状を出すようにすると良いでしょう。差出人名が喪主なので、頂いた方は誰からお返しが届いたか、分からない事がある為です。その場合、伝票の差出人名を遺族の名にしてもよいでしょう。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 |